Quien se transforma en príncipe con la ayuda de los nobles conserva su poder con mayores dificultades que quien lo logra con la ayuda del pueblo. Se trata de un príncipe rodeado de muchos que se consideran sus pares, así que no logrará ni gobernar ni administrar las cosas

Maquiavelo, El príncipe

Durante el 71 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón señaló, enfático: “Porque es válido, porque es legítimo, honesto, necesario, vamos nuevamente a la conquista del poder y de la voluntad de los ciudadanos”. Al margen de que sea “legítimo, honesto, necesario” (¿para quién, ante quién, qué supuestos los amparan?), el esfuerzo que tendrá que llevar a cabo Calderón y su partido para lograr tal propósito será, sin duda, titánico.

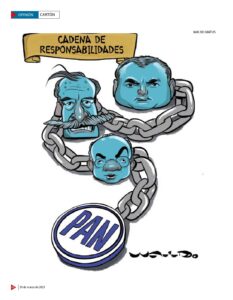

No será un día de campo. Será una ingrata tarea cuesta arriba, fatalmente empinada. Pero antes de iniciarla, Felipe Calderón y el partido de la derecha radical clerical tendrán que llegar al fondo del abismo, en el cual continúan despeñándose abruptamente; ver cómo queda la osamenta de su credibilidad ante la sociedad y, luego, evaluar su capacidad y talento para “conquistar” por tercera vez “la voluntad de los ciudadanos”. El rasero de sus posibilidades efectivas dependerá de la evaluación que realice la población de los gobiernos panistas, en especial del calderonista. Y el balance, iniciada la segunda mitad de este último, no es el más alborozado; es francamente siniestro.

Sólo un cínico, un ingenio irredento, un amnésico o quien padezca la alteración de la realidad, fingidas o verdaderas, puede olvidar que, en gran medida, los gobiernos panistas son producto de anomalías históricas. El rústico Vicente Fox aprovechó la oportunidad para quitarse de encima a los déspotas priistas neoliberales del gobierno, arrojándose, en mala hora, a brazos peores, los de la ultraderecha, igualmente neoliberal y nostálgica del clericalismo virreinal, decimonónico e imperial. El silvestre Felipe Calderón, de un descarado fraude electoral. Ambos tuvieron su oportunidad para afianzarse políticamente y tratar de arraigar su retrógrada visión del mundo, más allá sus bastiones conservadores, misión de suyo imposible, en virtud de los históricos anhelos de las mayorías de ir siempre hacia delante, en pos de mayores libertades, de la democracia participativa y de economías equitativas, socialmente incluyentes y soberanas. Eventualmente, en una especie de martirologio, sólo aceptan sus temporadas en el tormentoso infierno paradisiaco. Desdichadamente, y para fortuna de otros, dilapidaron rápidamente el asentimiento social.

En dicha reunión, Felipe Calderón añadió: “Somos una fuerza, porque somos partido político, no academia ni horda ni grupo de presión ni fábrica de insolencias”. Traicioneras palabras surgidas desde su escatológico inconsciente. Porque, más que un “partido político”, los panistas se han comportado como una caterva iletrada, valga el pleonasmo, como una opulenta “fábrica” de desvergüenzas. Vicente Fox, el sicótico Felipe Calderón, sus gabinetes, la oligarquía y las iglesias, especialmente la católica (Norberto Rivera, Juan Sandoval, Hugo Valdemar y demás hordas que pisotean las leyes con la complacencia del gobierno), son los principales responsables del descrédito de sus gobiernos. Quehacer en el que son acompañados por los gobernadores y munícipes panistas.

Como jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón ha actuado como un déspota. Representa la visión más negativa del líder y del antiguo sistema político mexicano, con su abusivo ejercicio del poder, ante la complicidad de los poderes Legislativo y Judicial que no cumplen con su función de contrapeso, y la inexistencia de otros mecanismos institucionales que caracterizan a un régimen democrático y que sirven para limitar los excesos de los diferentes órdenes de gobierno.

Sus reacciones son irascibles, desequilibradas, impacientes, despectivas y descalificadoras en contra de quienes no comparten su visión ni están dispuestos a alinearse detrás de su gobierno, actitudes que revelan sus tentaciones autoritarias empleadas para chantajear, presionar, descalificar, reprimir verbal y físicamente a los disidentes, con cualquier medio para alcanzar sus fines, sean o no institucionales. Con su decisión por mantener en las calles a los militares en su ilegal lucha contra el narco, ha tolerado y protegido sus tropelías, junto a las cometidas por las policías federales, pese a su gran desprestigio y rechazo nacional e internacional; su pretensión por reformar el artículo 29 constitucional para suspender las garantías en los estados, municipios o regiones donde el crimen organizado ha rebasado a las autoridades; la denuncia en el Senado de la posible existencia de “escuadrones de la muerte” en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Quintana Roo; las inmunes y criminales agresiones cometidas en contra de los indefensos habitantes de San Juan Copala, Oaxaca, por los paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui ilustran lo anterior. Su irónico desprecio ante las críticas quedó evidenciado en su charla de café con Joaquín López Dóriga, uno de sus desinformadores-defensores, uno de los porros de Emilio Azcárraga, dueño del monopolio Televisa, que ha labrado su fortuna a la sombra de los regímenes priistas y panistas: “A cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo”.

Gobierna sin rendir cuentas a nadie o sin que nadie le obligue, más allá de la escenografía. Carece de los escrúpulos democráticos respetuosos de la legalidad al momento de torcer las leyes, violar impunemente la Constitución y permitir que lo haga su Corte, tal y como sucede en equipo: la oligarquía, a modo de ejemplo, los dueños de las televisoras o los banqueros, la iglesia, los rabiosos grupos conservadores. Javier Lozano aplica el garrote. El delincuente Juan Molinar se niega a cumplir la resolución de un juez administrativo que le mandó a suspender el regalo que Felipe Calderón, los panistas y los priistas quieren darle a Televisa y Nextel. Las empresas energéticas (Petróleos Mexicanos) entregan contratos a los empresarios como si fueran papas fritas. Felipe Calderón gobierna bajo las sombras de la corrupción que gravitan a su entorno. A las demandas de información se responde: “No cuentan con presupuesto de recursos federales” para darla a conocer o se encuentra sujeta a “leyes y normas de confidencialidad”. Ha expulsado a los ciudadanos de nuestra república bananera. Con el carnaval del centenario-bicentenario, excluyó a la chusma de la plaza pública. Fue el “símbolo” de la democracia bárbara de Felipe Calderón y el sistema político. No le importa que haya fracturado y polarizado a la sociedad y la ha puesto al borde de la guerra de clases. En otras circunstancias, su manera de gobernar ya hubiera destruido el orden liberal. Pero no se puede devastar lo que no existe.

Lo que le reventó el hígado a Felipe Calderón de la carta de El Diario, de Ciudad Juárez, fue que puso al descubierto la naturaleza de su mandato: “El primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió –sin una estrategia adecuada– a una guerra contra el crimen organizado sin conocer, además, las dimensiones del enemigo ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país. Introducidos sin pedirlo en el conflicto, los mexicanos –y de manera particular, los juarenses– han estado al garete de decisiones erróneas que terminaron llevándoselos en medio, con los resultados ahora conocidos y, sobre todo, abominados por las mayorías. El Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos”. Los narcos son “las autoridades de facto”. Estamos “frente al vacío de poder”. “No hay las garantías suficientes”. De “víctimas”, pasamos a “verdugos”.

Felipe Calderón está lejos de encarnar la dignidad de un príncipe democrático, según la expresión del politólogo italiano Sergio Fabbrini (El ascenso del príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se gobiernan las democracias, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2009). A ese jefe de gobierno que en una democracia, delegativa y no participativa, es elegido por los votantes, en calidad de ciudadanos, como su representante virtuoso; a quien le conceden el poder y esperan que las decisiones sean tomadas en su nombre, no contra ellos. Su libre elección guarda, al menos, dos atributos fundamentales: genera las condiciones adecuadas para movilizar a los ciudadanos y de los grupos sociales excluidos o excluidos por sí mismos; ofrece la posibilidad de integrarlos a la política nacional institucionalizada, y crea las premisas de la responsabilidad política, en un contexto institucional en el cual las decisiones del poder son compartidas, no divididas, con los poderes Legislativo y Judicial.

Aunque el ejercicio del Poder Ejecutivo sea personalizado y se disponga de un cierto margen de autonomía, concedido para tratar de alcanzar las soluciones colectivas, asociadas a los problemas de pertenencia, seguridad, libertad y justicia, éstos son limitados por la existencia de instituciones sólidas que lo controlan, por leyes que impiden sus excesos, por mecanismos que les obligan a rendir cuentas y fijan claramente sus sanciones. Una democracia sólida tiene la capacidad para garantizar dos circunstancias simultáneamente: la toma de decisiones y la eficacia de un líder, compartida por su equipo. Para ese jefe del Ejecutivo sus funciones están subordinadas a los ciudadanos, al principio de mandar obedeciendo, como en su momento nos recordaron los zapatistas, en una lección de democracia. Esa clase de príncipe es un generador de símbolos, no sólo de acciones, que orientan de las acciones públicas y construyen una atmósfera de pertenencia, de sentimiento colectivo y vinculación con la sociedad.

En esa tesitura, el líder democrático alcanza su legitimidad y preserva la honorabilidad de su cargo a través del consenso que otorgan los electores, el cual le ofrece el espacio y las condiciones políticas necesarias para que pueda alcanzar sus fines y gobernar sin grandes conflictos, más allá de los intereses y necesidades de los votantes que lo eligieron. “Inclusión de los intereses de todos” (Fabbrini) es la divisa de una democracia ante su sociedad plural, con preocupaciones diversas e incluso antitéticas. “El voto iguala” (Fabbrini) y los regímenes democráticos crean las condiciones y las institucionales para que los distintos sectores de la población puedan hacerse escuchar, defender sus intereses e influir en las decisiones del gobierno.

El pluralismo, social, político e institucional constituye la verdadera esencia de una democracia liberal.